Peut-on réellement lutter contre une discrimination sans considérer les autres ? Une femme noire subit-elle le racisme comme un homme noir ? Le sexisme comme une femme blanche ? L’intersectionnalité est un concept essentiel pour comprendre comment les discriminations se croisent et se renforcent mutuellement. Décryptons ensemble cette notion et son importance dans la lutte pour l’égalité.

Qu’est-ce que l’intersectionnalité ?

L’intersectionnalité désigne l’imbrication des différentes formes de discriminations. Ce concept, popularisé par la juriste Kimberlé Crenshaw en 1989, montre que les oppressions ne s’additionnent pas simplement, mais qu’elles interagissent pour créer des réalités spécifiques. Être une femme noire ne signifie pas juste subir du sexisme + du racisme, mais bien vivre une expérience unique qui n’est pas réductible à l’une ou l’autre de ces oppressions.

Pourquoi est-ce important ?

Beaucoup de politiques ou de lois antidiscriminations se concentrent sur une seule catégorie d’inégalité : le sexisme, le racisme, le validisme, etc. Pourtant, une approche segmentée peut invisibiliser certaines réalités. Par exemple, un programme pour l’égalité hommes-femmes qui ne prend pas en compte le handicap risque de laisser de côté les femmes en situation de handicap.

Exemples de discriminations croisées

- Genre et origine : Une femme maghrébine peut faire face à une double discrimination à l’embauche. Son CV est mis de côté en raison de son nom, et si elle obtient un entretien, elle peut être perçue comme moins compétente simplement parce qu’elle est une femme.

- Handicap et classe sociale : Un jeune homme issu d’un quartier défavorisé et porteur d’un handicap peut rencontrer des barrières cumulées dans son accès aux études supérieures.

Les privilèges

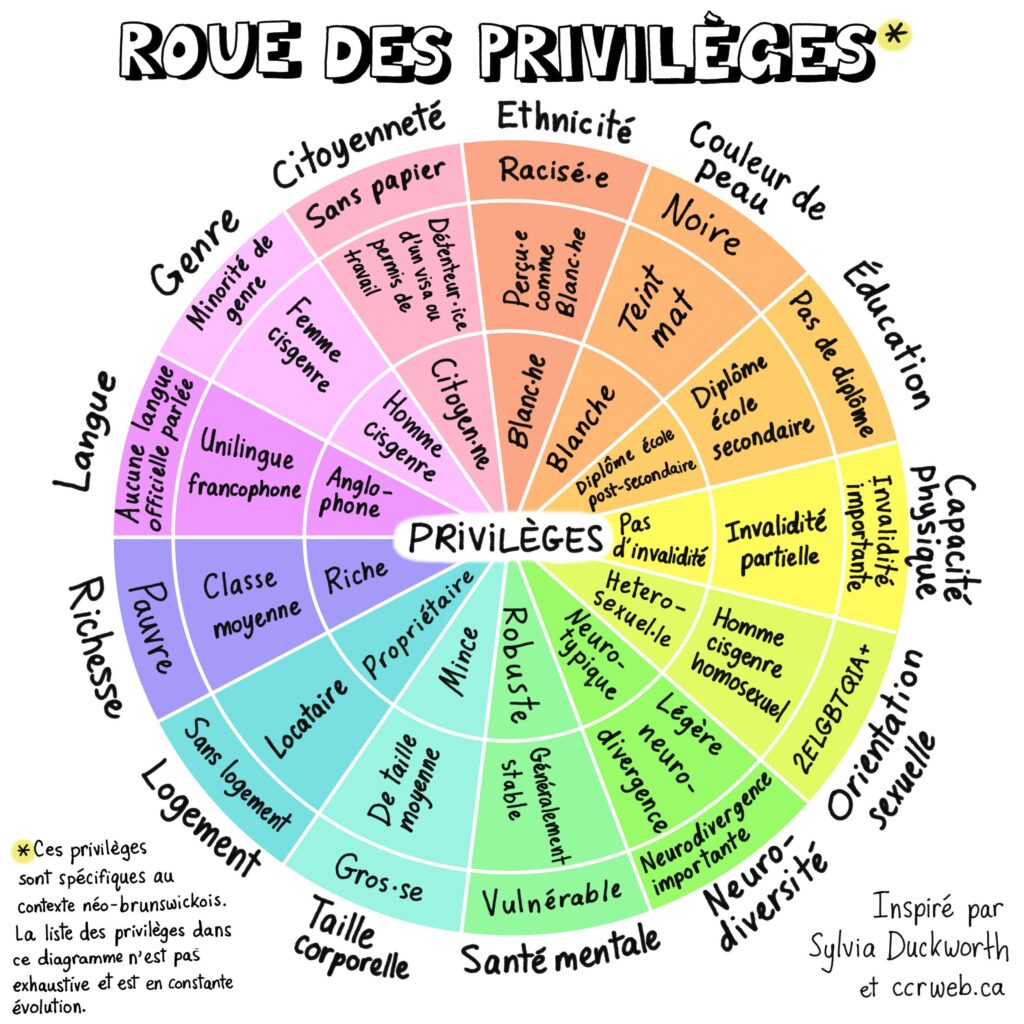

Pour visualiser cette notion d’intersectionnalité, regardons cette « roue des privilèges » (ci-dessous la version canadienne de Sylvia Duckworth et d’autres versions francophones sur ce lien).

Il est dit des personnes ne souffrant pas de discriminations qu’elles bénéficient de « privilèges ». Pour ce qui est du genre, un homme cisgenre sera dit privilégié par rapport aux minorités de genre. En termes de logement, une personne propriétaire sera dite privilégiée par rapport aux personnes sans logement. Etc…

Cette représentation sous forme de roue permet de prendre conscience du nombre de privilèges dont nous bénéficions personnellement, en fonction de notre position plus ou moins proches du centre, pour chaque discrimination (liste ci-dessus non exhaustive).

Conclusion

L’intersectionnalité nous invite à penser la lutte contre les discriminations de manière globale. Elle nous rappelle que chaque individu est traversé·e par plusieurs identités qui influencent son vécu et la manière dont son environnement le·a perçoit.